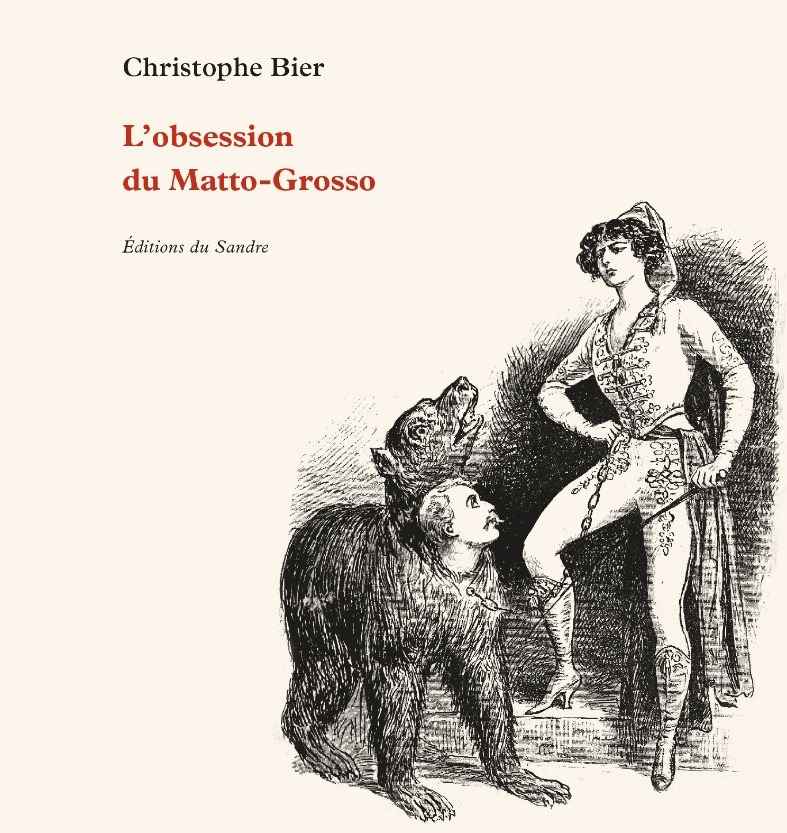

Années 1930 sous la croupe féminine

Révélé en Europe dans les années 2000, le dessinateur japonais Namio Harukawa (1947-2020) fut le maître incontesté du « face-sitting ». Mais en littérature, dès les années 1930, un énigmatique auteur français de romans femdom était obsédé par cette pratique, utilisée dans tous ses récits : Jim Galding.

De 1935 à 1938, Jim Galding – sa véritable identité n’a jamais été découverte – écrit neuf romans, publiés par divers labels de la Société des éditions Gauloises créée par Victor Vidal (sur cet avisé libraire-éditeur, voir notre préface au Vice chez les femmes, La Musardine, 2017). Excepté pour les deux derniers (L’Éducatrice passionnée et L’Amoureuse Discipline, d’ambiance lesbienne), son œuvre marque le sommet d’une domination féminine exercée sur les mâles, plutôt rare dans cette littérature de l’entre-deux-guerres. Ses textes mettent inlassablement en situation un jeune homme subjugué par une aventurière impitoyable, narrent son rapide esclavage, d’autant plus excitant que le jeune freluquet appartient à la noblesse et qu’il devient aussi le jouet corvéable des servantes de Madame. En général, sa soumission ne peut s’épanouir que dans un lieu clos,

parfois exotique, qui autorise les frasques les plus fantaisistes. Le récit initiatique revêt alors les formes d’une utopie masochiste.

Ainsi Philippe de Bléville, héros d’Impérieuse volupté ou L’Affolante servitude, est le fils d’un des plus gros métallurgistes français, âgé de 20 ans, « de noblesse origine ». Il tombe éperdument amoureux d’Eliane Sidney, 25 ans, « des yeux de biche d’une étrange couleur verte, aux feux presque cruels… » Elle a hérité de la colossale richesse de son époux défunt, lequel a eu le temps de l’initier, en masochiste fervent, « aux pratiques bizarres de cette morbide passion ». Le lieu privilégié qui révèle à Philippe sa profonde nature masochiste est une vaste propriété en Touraine avec le château symbolique du roman gothique et un parc propice aux promenades équestres à dos d’homme. De la première gifle à la signature d’un contrat d’esclavage donnant droit de vie et de

mort, Philippe découvre enfin le tempérament possessif de celle qu’il doit nommer « Votre Grâce ». Les épreuves l’emplissent à la fois de honte et de plaisir : il est bondagé, contraint de marcher à genoux, sert de siège devant la coiffeuse de maquillage, lèche les pieds d’Eliane, « un peu humides de la sueur de la journée », dort au pied du lit, « ligoté comme un saucisson », la tête enfermée dans la culotte souillée d’Eliane, respirant ses émanations intimes, subit chaque matin un lavement de deux litres qu’un étroit caleçon de caoutchouc l’oblige à garder avant de demander humblement à la soubrette de lui permettre de se soulager, s’habille en garçonnet, est promené en laisse « comme un chien » par la soubrette, est livré pendant une semaine à la cruauté de celle-ci qui s’empresse de se servir de sa bouche « comme d’un vase

intime », vit nu à l’exception d’un petit cache-sexe, lave le linge, etc. Eliane le dresse à un esclavage définitif : « J’ai toujours rêvé d’avoir un homme auprès de moi, en servitude. » Construit sur le mode de la surenchère, cet asservissement ne connaît jamais de répit. Aucune révolte, aucun rebondissement ne vient troubler la narration. Plutôt que de ménager un suspense, Galding s’attache à rendre les tourments toujours plus humiliants. Ce sont les nombreuses dominatrices, découvertes progressivement, qui apportent la variété indispensable à son récit linéaire. L’arrivée d’une nouvelle soubrette, qui déteste les hommes, ajoute un degré supplémentaire au dressage de Philippe : « la pensée, écrit justement Galding, que cette fille qu’il ne connaissait pas une demi-heure auparavant, le traitait déjà comme le plus humble des esclaves, cette pensée l’emplissait d’une atroce volupté. » Sa confrontation avec Gladys Malloran, Américaine trentenaire, dominatrice aguerrie et imaginative, lui fait découvrir les affres du face-sitting. A l’issue du roman, seul homme parmi des dominatrices, corrigé à la moindre faute, Philippe se plie aux ordres d’Eliane, de son amie américaine, des femmes de chambre, et même d’Yvonne, la grosse cuisinière provençale. Le récit s’achève par une fête entre femmes avec de jeunes invitées ignorant tout de la domination. Mais selon Galding, toute femme possède en elle une fibre dominatrice qui ne demande qu’à s’exercer : « – Ce que c’est épatant d’avoir des esclaves ! s’écria l’une d’elles. »

Le roman s’achève sur la promesse d’un bonheur sans faille pour Eliane et Gladys, ferventes lesbiennes ivres de domination : « Et les deux amies échangèrent un baiser brûlant, tandis que sous leurs pieds, les esclaves couchés gémissaient, formant un marchepied

de chair douloureuse et meurtrie, écrasé sous le double poids des Dominatrices triomphantes… » Dans ce dernier paragraphe, véritable happy end pour les dominatrices repues de caresses, les pensées de Philippe ont disparu, annihilées sous le poids des femmes et la plume de Galding. Le prénom disparaît : Philippe n’est même plus un esclave que l’on nomme, il est chosifié, élément d’un marchepied.

Galding éprouve la même ivresse que ses dominatrices à tester le degré d’asservissement de son personnage, souligne avec un plaisir sadique ses moindres tremblements, n’omet jamais de décrire la honte pourpre qui monte au front, les larmes qui coulent, les hoquets de dégoût, « les fesses convulsivement serrées dans l’attente des coups » et les frustrations sexuelles. S’ajoute un

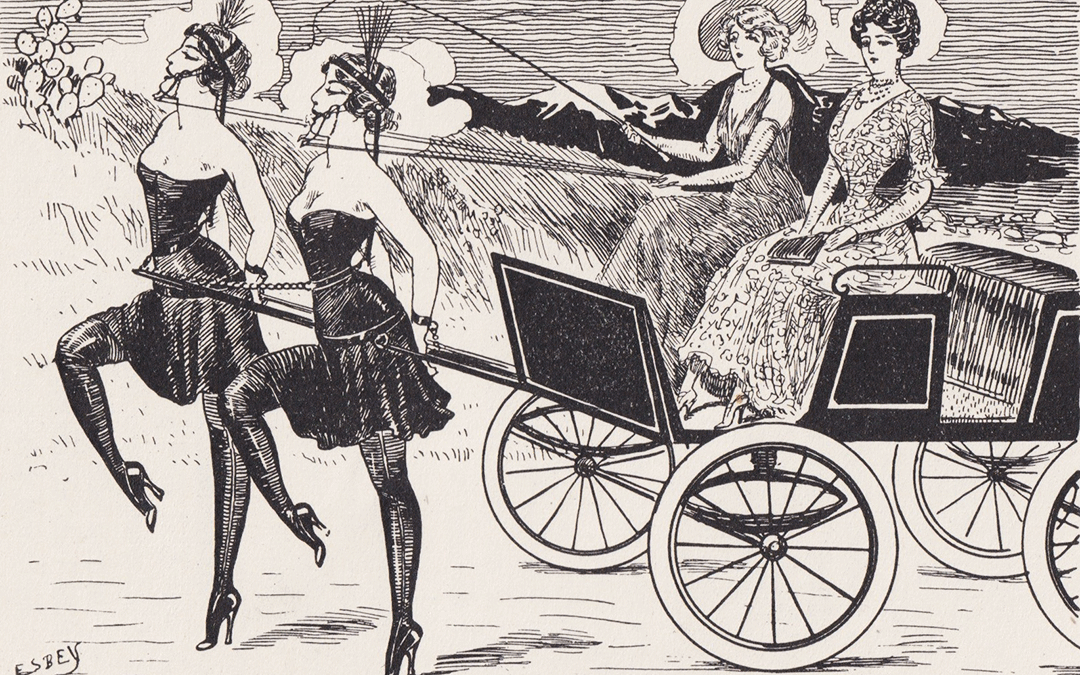

fétichisme dont l’auteur semble la première victime tant il décrit par le menu la perfection physique des dominatrices et leur luxueuse garde-robe. L’achat de matériels coercitifs en provenance de Paris donne encore lieu à une énumération fascinante, quasiment poétique : « fouets de cuir et de corde, knouts aux lanières plombées, martinets d’acier, cravaches, palettes de cuir… Il y avait aussi des fers et des tenailles, des tringles d’acier souples et mordantes, des cangues en bois. Dans une autre caisse, Philippe trouva une quantité de liens de cuir et d’acier : chaînes et menottes, bandeaux et bâillons, entraves de tous genres. Il découvrit également des corsets de cuir et de crins, des caleçons de peau glacée, fermés au cadenas, des culottes en poil de chèvre, des corsets d’acier, des cagoules. Enfin, dans un troisième colis, il y avait tout un attirail d’équitation, selles de cuir d’une forme étrange, faites pour des montures humaines, éperons et harnais, mors de discipline, rênes de cuir. » Ce premier roman est une réussite qui pose tous les jalons.

Même inexorable dégradation dans Gitanes dominatrices : « Je suis prêt à faire n’importe quoi pour vous ! Je suis riche, je suis libre… Disposez de moi ! », affirme l’oisif René Lersange, en

villégiature dans un village provençal. Mais aurait-il dû dire cela à la capiteuse gitane qu’il vient de croiser ? Le voici désormais captif d’un campement de bohémiens, esclave personnel de cette cruelle Conchita, lui servant de siège, léchant ses fonds de culotte, l’assistant à sa toilette et témoin impuissant de ses ébats avec le viril Mario. Il lèche les pieds noirs de crasse des fillettes du camp, subit les humiliations de Priska, la sœur de Conchita, et est promené nu, tiré par une laisse fixée à son anneau nasal. Yvonne, sa compagne d’esclavage, n’est pas plus épargnée par le fouet et les brimades. René sera vendu à la cousine Aïcha, qui danse dans les cabarets montmartrois. Elle a 18 ans, encore plus belle que Conchita, et plus despotique.

L’Ardente Tutelle est le premier volet d’un étonnant triptyque, pimenté par un zeste de féminisation forcée. Il décrit comment Michel Desterjac, jeune homme aisé, est asservi par Christianne Bergal, ancienne vedette de la danse. Elle le prête à Maud Luzane, qui le dresse avec ses deux femmes de chambre rieuses, dans son château tourangeau. En bas de soie fine, en talons hauts, la taille étroitement serrée dans un corset, maquillé et perruqué en blonde, il devient la soubrette Rose. Jacqueline, la fille de Maud, se montre encore plus sadique que la mère.

Ce joli monde part, dans le deuxième volume titré À genoux esclave, sur une île mystérieuse d’Amérique latine, près de l’Argentine. Galding y construit un paradis gynarchique : « l’île pouvait recevoir cent Maîtresses et trois cents esclaves. Les habitations formaient en tout une centaine de

ravissantes villas, perdues dans les fleurs et les branches, des rues bien ordonnées reliaient les villas entre elles. Sur le sommet d’une colline se dressait le palais impérial, qui n’était autre qu’un casino transformé. Car les femmes avaient décidé de nommer l’une des leurs Impératrice de l’Île. Il y avait aussi un palais des sports, des restaurants, des piscines, un théâtre et un cirque en plein air. Il y avait même des prisons, un bagne d’esclaves, et derrière chaque villa une écurie pour y enfermer le bétail humain. (…) Comme l’île était une propriété privée, personne n’avait le droit d’y aborder sans autorisation, et les côtes étaient gardées par quelques tribus à demi sauvages, vivant sur des rochers, sur lesquels on avait installé deux petits fortins et un

phare, qui servaient à surveiller le large. » Galding prévoit aussi une milice, une sorte de police composée d’une « cinquantaine de jolies filles du peuple, recrutées parmi les robustes poissonnières de Marseille, ou parmi les prostituées de Paris. (…) Les dix plus robustes étaient les gardiennes du bagne d’esclaves. » C’est un univers clos et enchanteur, dotée d’une nature riante (Galding insiste bien sur cet adjectif), contrastant à merveille avec les tourments quotidiens des asservis : ligotages, culotte souillée de la maîtresse qu’on fixe comme un masque très serré sur le visage de l’esclave, sièges humains sur le visage desquels les croupes s’épanouissent pendant près d’une heure, anulinctus qui ne disent pas leurs noms, montures humaines, toilettes intimes. Le carnet intime d’un esclave, brillant avocat français kidnappé, occupe une grosse partie de la narration, décrivant son calvaire avec complaisance et se concluant par ce constat : « Je n’envisage plus aucun autre avenir, puisque je suis devenu pour toujours l’esclave des femmes. »

Ce sommet de la domination féminine se termine avec L’Orgie dominatrice qui voit Christianne Bergal sacrée Reine des Dominatrices. L’événement est fêté dans une débauche de luxe et de tourments cruels. Sur son trône de chair, la Reine assiste aux exhibitions d’esclaves-litières et d’esclaves-sièges, aux démonstrations de flagellation et de torture, ouvre le banquet orgiaque à la lumière des esclaves-candélabres et des effluves de champagne. Une comtesse italienne, invitée sur l’île, novice en domination, en devient aussitôt adepte… avant d’être asservie et offerte à sa soubrette. C’est la grande loi de l’île de la Domination : « Les plus grands deviennent les esclaves des plus humbles, par la seule puissance du fouet, cet éternel dominateur. »

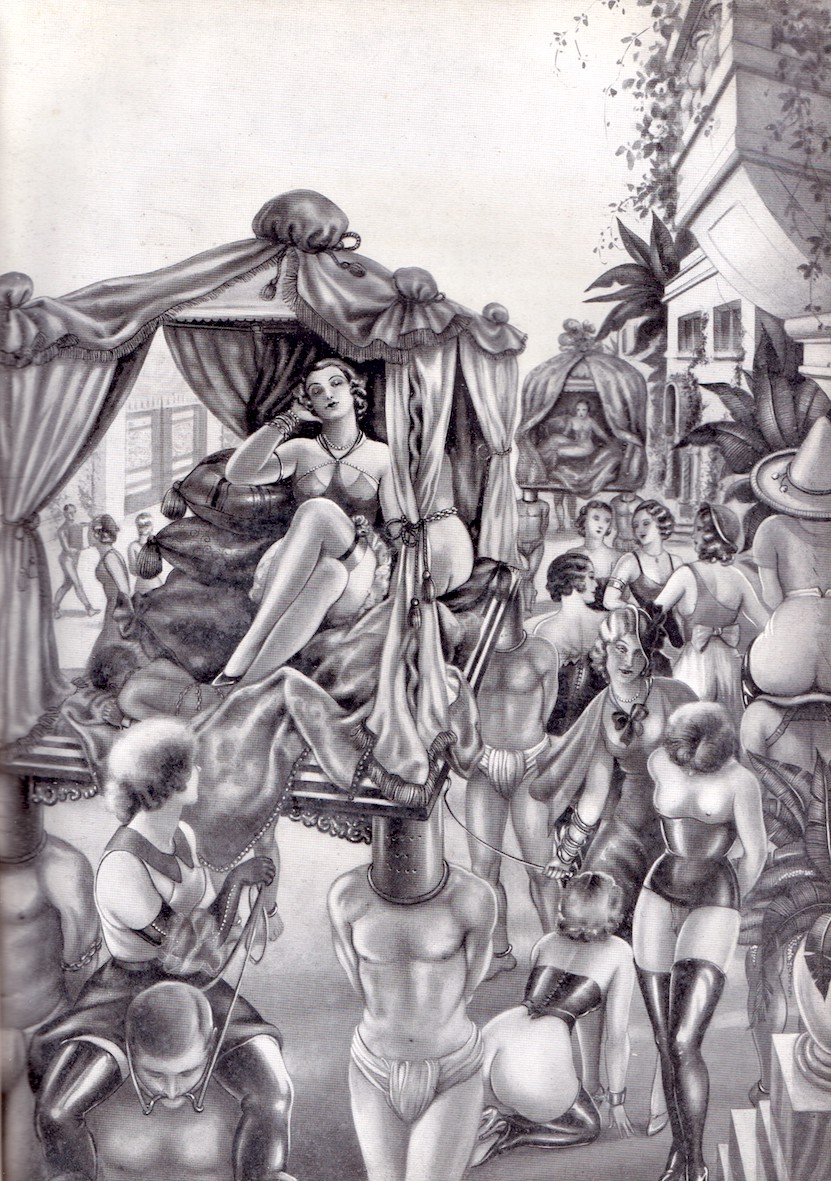

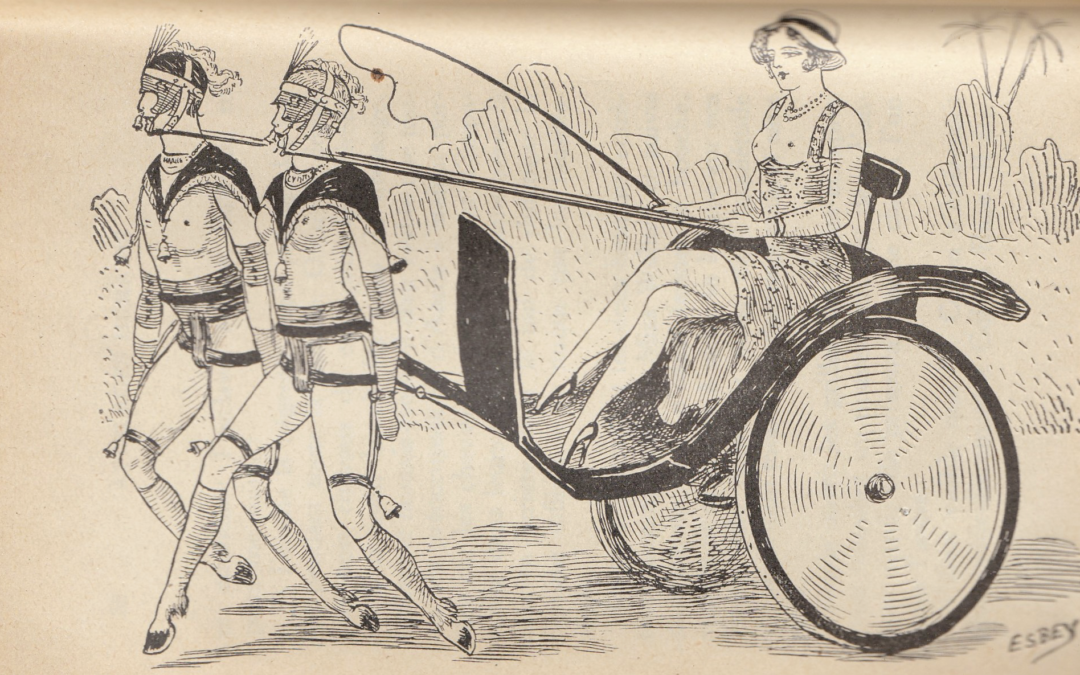

Dans Sous la croupe féminine, l’illustrateur WIGHEAD, déjà auteur des dessins de précédents titres (A genoux esclave et L’Orgie dominatrice) se surpasse. Ses charmantes dominatrices n’ont

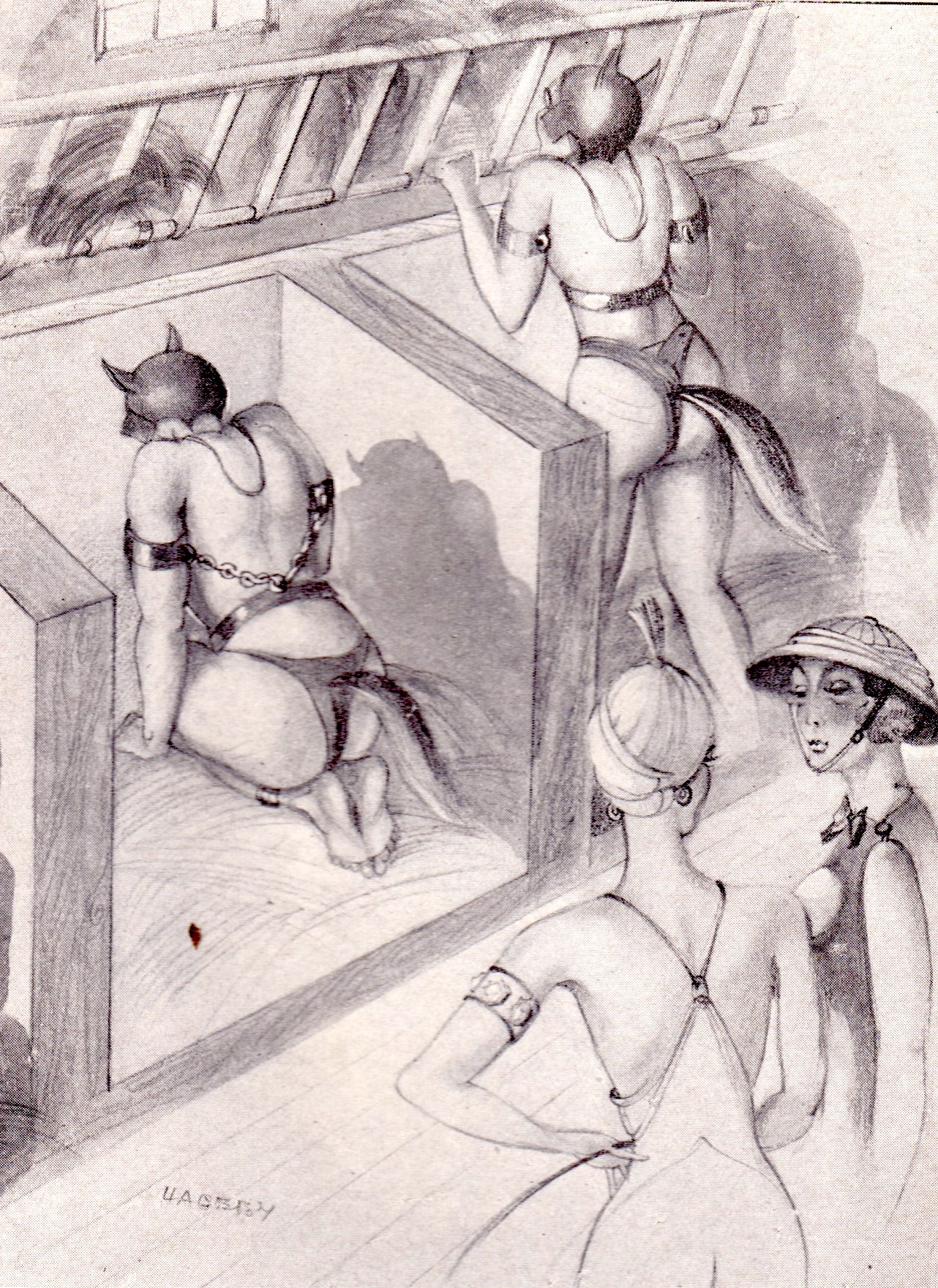

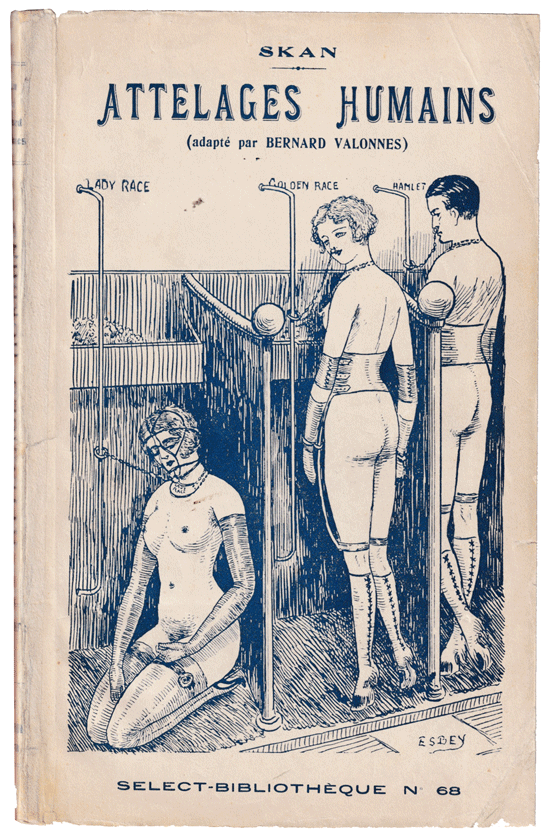

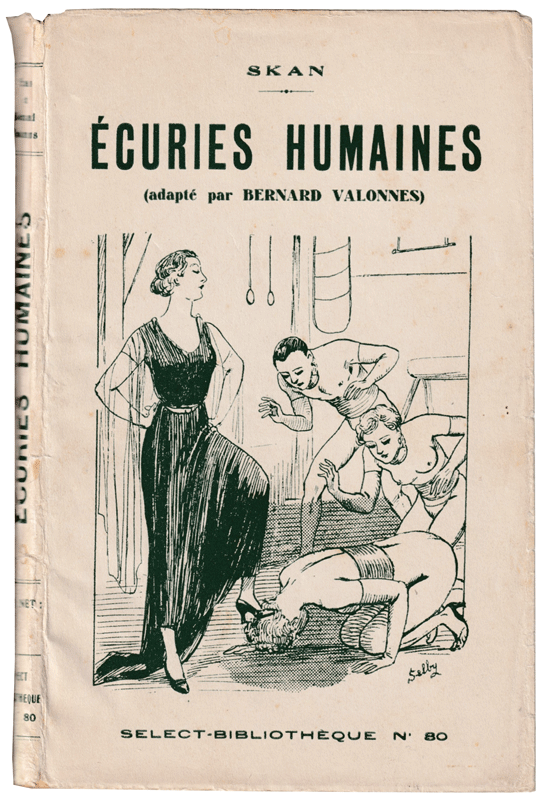

pas plus de vingt-cinq ans, joliment dodues, le fessier rebondi craquant sous une jupe bien serrée, la taille fine. Les lèvres carminées arborent un sourire de plaisir évident devant les hommes avilis. Wighead rosit les joues des deux amies alanguies sur le corps d’un esclave nu, dans un plein air bucolique. Les jeux cruels nécessitent quelques marques sanglantes : le sang coule des flèches enfoncées dans les parties charnues d’un homme en croix servant de cible à deux tireuses à l’arc ; le fouet d’une dresseuse marque de profondes estafilades sur les cuisses et le torse de deux autres. Le texte de Galding présente la Comtesse Bella de Festenlang, dominatrice archétypale issue de la haute société viennoise. Elle subjugue les plus fervents mais a aussi recours à l’enlèvement. Dans son château tyrolien, les esclaves, âgés de vingt à trente ans, dorment dans des cages d’acier qui ne sont « pas assez hautes pour permettre à leurs malheureux occupants de se tenir debout. » Ils y sont solidement attachés par un collier

d’acier au cou, des bracelets bloquent les chevilles et des menottes les poignets et un corset de cuir « atrocement serré » comprime une poitrine marquée d’un numéro au fer rouge. Dix esclaves sont en permanence attachés dans l’écurie et servent de montures et d’attelages : « L’existence, pour ces pauvres bêtes humaines, était un véritable calvaire. Ils se tenaient debout ou agenouillés, dans des stalles séparées semblables à celles des chevaux de course, et garnies d’un peu de paille. Comme leurs compagnons d’esclavage, un collier et des bracelets de chevilles les retenaient captifs. Mais leur corset était remplacé par une étroite ceinture de cuir, et leurs mains étaient attachées derrière le dos. De plus, ils avaient tous les narines perforées, et un anneau de cuivre, passé dans le nez comme ceux des ours savants, était relié au mur de l’écurie par une petite chaîne. »

Adepte des contrastes, Galding oppose à ce troupeau servile et condamné au silence, « sous peine des pires châtiments », un essaim de soubrettes joyeuses et volubiles, rieuses et insouciantes. Elles font preuve d’indifférence devant la déférence servile des hommes et d’une grande cruauté, leur crachant au visage, leur cinglant les épaules, les brûlant, les fouettant. On retrouve encore les

sièges humains sur le visage desquels s’écrasent et s’épanouissent les croupes féminines : « Vaste et confortable, chacun de ces meubles ne possédait pas de coussin, mais le siège était seulement fait de sangles de toile assez élastiques. Le devant du fauteuil était échancré, et un esclave était agenouillé, tournant le dos à ce meuble étrange. L’homme avait les pieds et les mains ramenés par derrière, attachés solidement aux pieds du fauteuil. Son torse était renversé en arrière au maximum, et son cou était emprisonné dans l’échancrure placée au barreau supérieur, et maintenu au moyen d’une petite tringle formant loquet. De cette façon, la tête de l’esclave reposait sur les sangles du siège, dont son visage formait le coussin. » Galding décrit aussi une chasse à courre aux esclaves, muselés par un bâillon de cuir et le visage enfermé dans des masques à têtes d’animaux. Toutes ses trouvailles, l’extrême cruauté d’un univers d’hommes transformés en bêtes et en objets utilitaires, l’ambiance joyeuse de ces bataillons de

jeunes filles aussi belles qu’impitoyables annoncent l’inspiration du dessinateur anglais actuel Sardax et le goût du face-sitting de Namio Harukawa.

Au royaume du fouet, ou Les Maîtresses impitoyables, annoncé sur la couverture comme un « grand roman de mœurs masochistes », offre le portrait d’une star excentrique du cinéma hollywoodien, Marlène Jaffel, d’origine viennoise (encore!). Son esclave servile est le baron von Rück, lequel lui a abandonné toute sa fortune pour devenir son chien Médor : « il était à peu près nu, à l’exception d’une sorte de caleçon en cuir très serré, fermé à la taille par un cadenas. Ses chevilles, serrées dans des bracelets d’acier, étaient enchaînées entre elles, ce qui le rendait incapable de marcher autrement qu’à genoux. » Lécheur de croupes féminines, tapis humain, bouche-cendrier, l’ex-baron est un exemple méritoire de soumission. Une fois de plus, les héroïnes de Galding témoignent d’un goût prononcé pour le face-sitting. Marlène explique à son

amie qu’il est fort agréable de sentir, à travers la soie d’une culotte, une haleine qui vous caresse, ou une « langue de chien bien dressé qui vous lèche à grands coups. », qu’il faut aussi coincer le nez de l’esclave entre les fesses pour laisser quand même un peu d’air. Et Galding n’omet point d’évoquer l’« étouffante obscurité » qui plonge le malheureux quand la jupe se rabat, « la brûlante pression [des] fesses merveilleuses ». Sous l’autorité de Marlène Jaffel, deux jeunes femmes oisives, à cent lieues de croire encore en la survivance de l’esclavage, découvrent les plaisirs de la domination. Parfaitement initiée, Dolorès Del Carno, fille d’un planteur de tabac cubain, asservit Robert Duglène, « jeune Parisien du meilleur monde, désœuvré et très riche », amoureux transi qu’elle asservit d’abord

par correspondance, à qui elle envoie son linge intime imprégné de ses parfums. Ce dressage épistolaire le transforme en un parfait soumis. Les dominatrices, escortées par leurs esclaves mâles et femelles sont invitées par un Hindou à passer un séjour instructif sur son île de souffrance. Sa femme, la princesse Fatima, se révèle encore plus cruelle qu’elles trois réunies et d’une imagination diabolique. Retenons les pots de chambre vivants, dans la bouche desquels on

peut se soulager, ceux-ci reversant ensuite le contenu dans des vases auxquels ils restent attachés, demeurant la plus grande partie de la journée le nez plongé dans les déjections, respirant leurs parfums, dans l’obscurité, prosternés. Les dernières pages, d’un profond sadisme, s’achève sur la visite des écuries de la princesse, dans laquelle une vingtaine d’hommes robustes sont animalisés et réduits au rang de montures, parqués dans des boxes séparés garnis de paille, le nez percé d’un anneau muni d’une chaîne reliée à un râtelier. Perfectionniste, la princesse explique à ses hôtes : « Naturellement, il leur est formellement interdit de parler, car j’ai voulu faire de ces hommes de véritables chevaux. Et comme nourriture, ils ne mangent que de l’avoine, tout comme leurs confrères à quatre pattes ! »

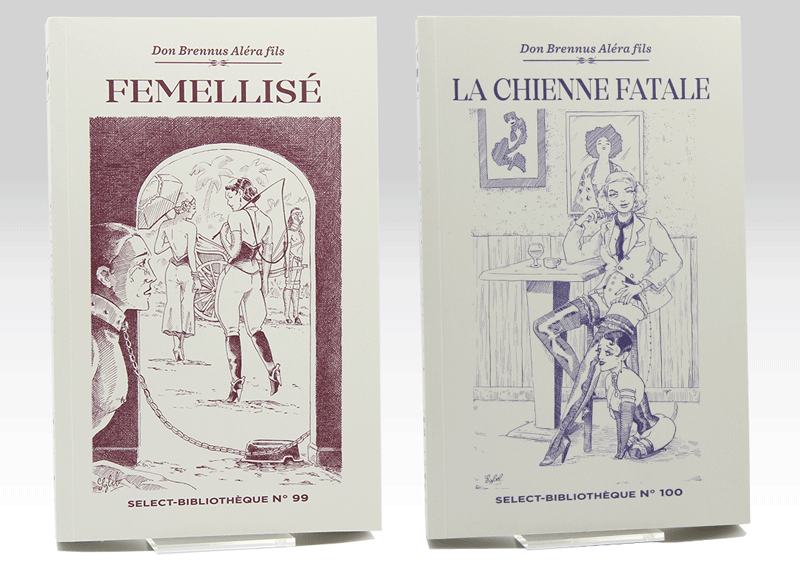

Ces romans sont aujourd’hui extrêmement difficiles à dénicher. Il existe cependant quelques rééditions clandestines dans les années 1960, et au moins deux rééditions dans les années 1970. Les illustrations ajoutent un charme indéniable, surtout lorsqu’elles sont de Wighead, lequel pourrait fort bien être l’Italien Mario Laboccetta (1899-1988), une supposition qui mérite l’examen. Celui-ci avait beaucoup travaillé dans des revues de charme françaises des années 1930, comme Paris Plaisirs et Séduction (du groupe Vidal justement) et avait illustré à l’aquarelle des ouvrages des éditions Nilsson, Fernand Nathan et Henri Piazza : Contes fantastiques d’Hoffmann, Les Fleurs du mal et Les Paradis artificiels de Baudelaire, Les Aventures d’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poe, Émaux et Camées de Théophile Gautier, etc. Après-guerre, il avait poursuivi sa carrière en Italie. MARIo LaboCcetta est à l’évidence le MARILAC qui signe l’extraordinaire Mademoiselle Cinglade d’André Vergereau. Laboccetta/Marilac serait-il bien Wighead ? Par le modelé des épaules, la bouche et les yeux fardés, les femmes des Fleurs du Mal dessinées par Laboccetta pour les éditions Nilsson (1933) ressemblent aux dominatrices de Sous la croupe féminine.

Mais les collectionneurs auraient tort de se limiter à la contemplation des images, car les textes de Jim Galding, parmi les plus osés de l’époque, sont tout aussi troublants, pour peu que l’on aime être sous le fessier des dames.

Bibliographie des romans de Jim Galding

Gitanes dominatrices ou les voluptés infernales.

Le Jardin d’Eros, Paris, s.d. [1935]. 12 ill. hors-texte en couleur non signées.

Impérieuse Volupté ou l’affolante servitude.

Le Jardin d’Eros, Paris, s.d. [1935]. 12 ill. hors-texte en noir et blanc de Gyl Berty.

L’Ardente Tutelle ou les paradis lubriques.

Les Éditions du Couvre-feu, Paris, s.d. [1935]. 25 ill. photographiques non signées [studio Biederer].

A genoux esclave.

Les Éditions du Couvre-feu, Paris, s.d. [1935]. 15 ill. hors-texte en noir et blanc de Wighead. Une traduction anglaise, On Your Knees Slave ! Aux éditions d’Antin, 1937. Réédition clandestine sous le même titre, dans une édition publiée à la fin des années 1950. Traduction allemande, Auf die Knee Sklave, Blaustern Verlag, Berlin, 1970.

L’Orgie dominatrice.

Les Éditions du Couvre-feu, Paris, s.d. [1935]. Couverture couleur et 5 ill. hors-texte en noir et blanc de Wighead. Traduction allemande par Hanna Friedland, Reitpeitschen und Küsse (Die Orgie der Dominas), Eros-Publishing, Hambourg, s.d. [1975].

Sous la croupe féminine.

Éditions Curio, Paris, 1936. 8 ill. hors-texte en noir et blanc de Wighead. Réimpression en 1938, sans nom d’éditeur, avec les mêmes illustrations en couleurs.

Réédition clandestine sous le même titre, de J. Galding, dans une édition du milieu des années 1960 portant la mention « Éditions du Vésuve – Napoli ». Réédition sous le titre La Femelle sadique de Marta Keller, Monnet éditeur, Paris, 1976.

Au royaume du fouet ou Les Maîtresses impitoyables.

Les Éditions du Chevet, Paris, s.d. [1937]. 10 ill. hors-texte en noir e blanc de Hageby. Réédition clandestine sous le même titre, dans une édition de la fin des années 1960, portant la mention « Éditions Fantastiques, rue de la Traction, Toulouse ». Réédition sous le titre Les Salopes au fouet, de Hugo Syl, Monnet éditeur, Paris, 1976.

L’Éducatrice passionnée.

Éditions d’Antin, Paris, s.d. [1937]. 11 ill. en couleurs d’E.K. [Eugène Klementieff].

L’Amoureuse Discipline ou Les Esclaves d’Eva Crimpton.

Suite de L’Éducatrice passionnée. Éditions d’Antin, Paris, s.d. [1938]. 11 ill. en couleurs d’E.K. [Eugène Klementieff].