Joseph Farrel, au bord des abîmes

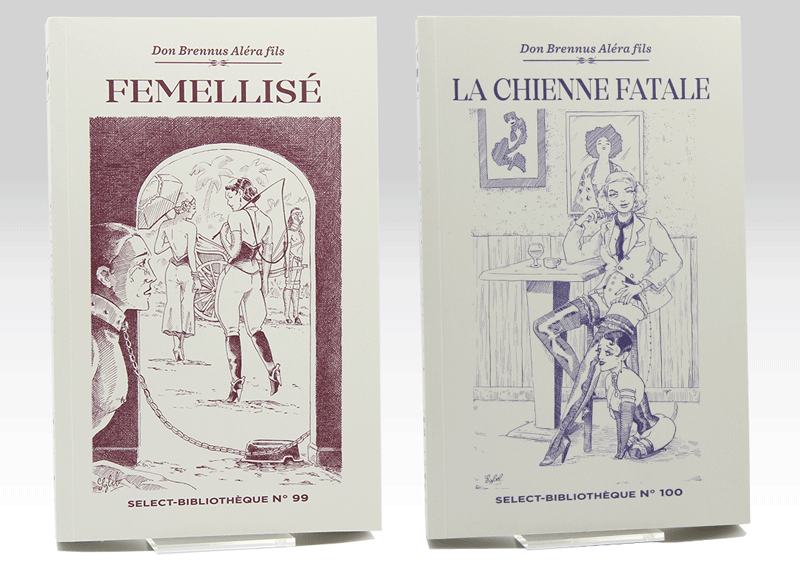

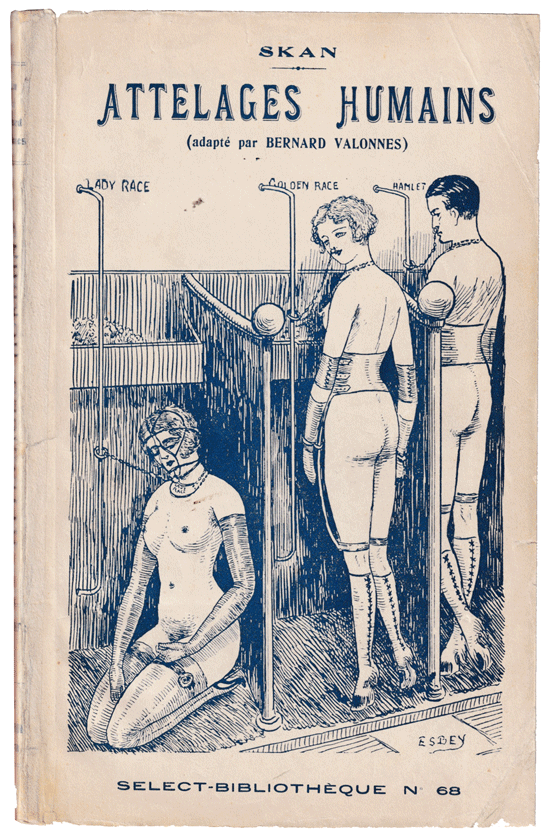

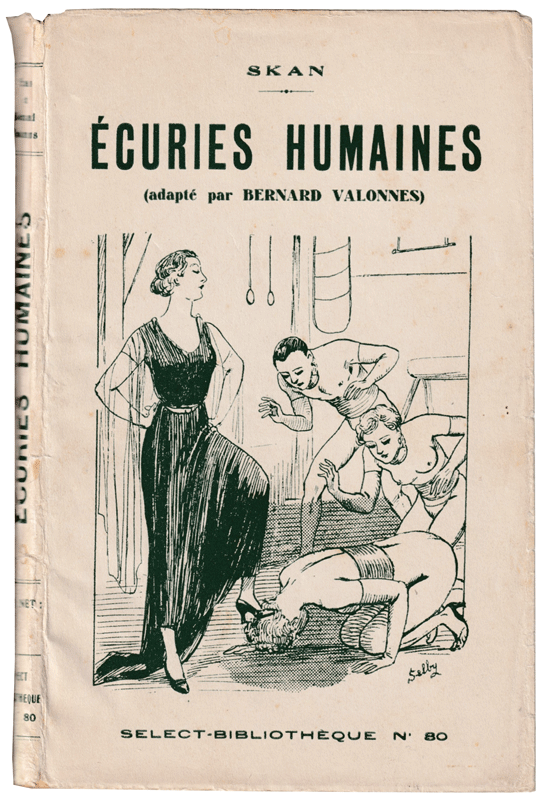

En 2017, Christophe Bier édite à compte d’auteur la toute première monographie sur Joseph Farrel, dessinateur SM, établie avec la complicité de l’artiste lui-même. Un texte de présentation donne pour la première fois des informations biographiques sur un homme qui fut longtemps une énigme pour les amateurs de dessins hard et dont les livres ne circulaient que dans le réseau des sex-shops et des librairies spécialisées. Des textes thématiques sont rédigés par Dominique Forma et C. Bier, cernant les excès et la puissance de cette œuvre à la mine de plomb.

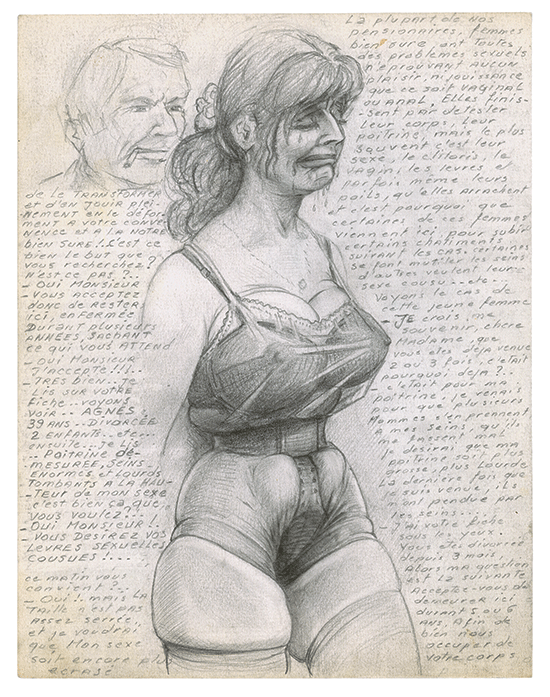

Mieux encore, les dessins sont reproduits à partir des originaux, sur un beau papier offset Munken lynx rough 150 gr. qui restituent bien les détails. Pour la toute première fois, le travail de Farrel, plus ou moins malmené par les éditions antérieures, obtient un écrin à sa démesure. L’intérêt de cette édition est déjà énorme, mais s’ajoute aussi un ensemble considérable de dessins inédits, dont certains sont inachevés et d’autres représentent des scènes noircies d’un texte manuscrit au crayon.

Ce livre d’art, en offset couleurs (un choix pour apprécier les nuances infinies de la mine de plomb et de quelques compositions en couleurs), couverture cartonnée et à tirage limité, fut un succès. Willem, forcément, le recensa dans Charlie Hebdo, Agnès Giard lui consacra un article dans sa rubrique des « 400 culs » sur le site de Libération, Bernard Joubert le salua dans ArtPress, la revue érotique Le Bateau publia plusieurs dessins et un article de C. Bier. Ce « Farrel » de luxe, confidentiel, est en passe d’être épuisé.

La Select-Bibliothèque a récupéré les derniers exemplaires de ce tirage unique – il ne sera pas réédité – et deux magnifiques tirages de luxe (contenant, dans un coffret, un dessin original signé), disponibles sur la boutique. Pour les clients non francophones, un PDF de la traduction des textes français sera envoyé.

Egalement disponible : Pourquoi pleurent-elles ?, un « Farrel de sex-shop » publié par Promo MediaX en 2012.

Nous reprenons ici l’intégralité du texte rédigé pour le n° 17 du Bateau, février 2020, revue érotique dirigée par Jessica Rispal.

Qui est Joseph Farrel ?

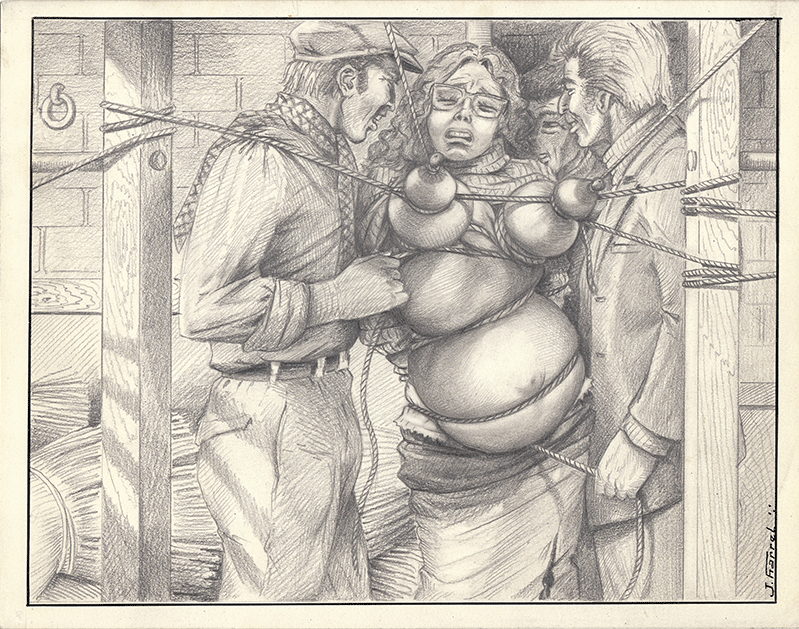

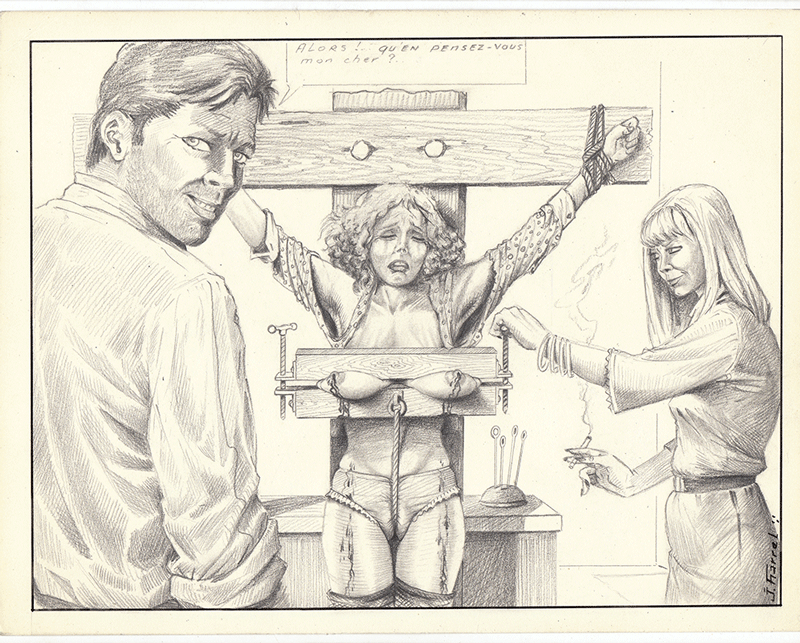

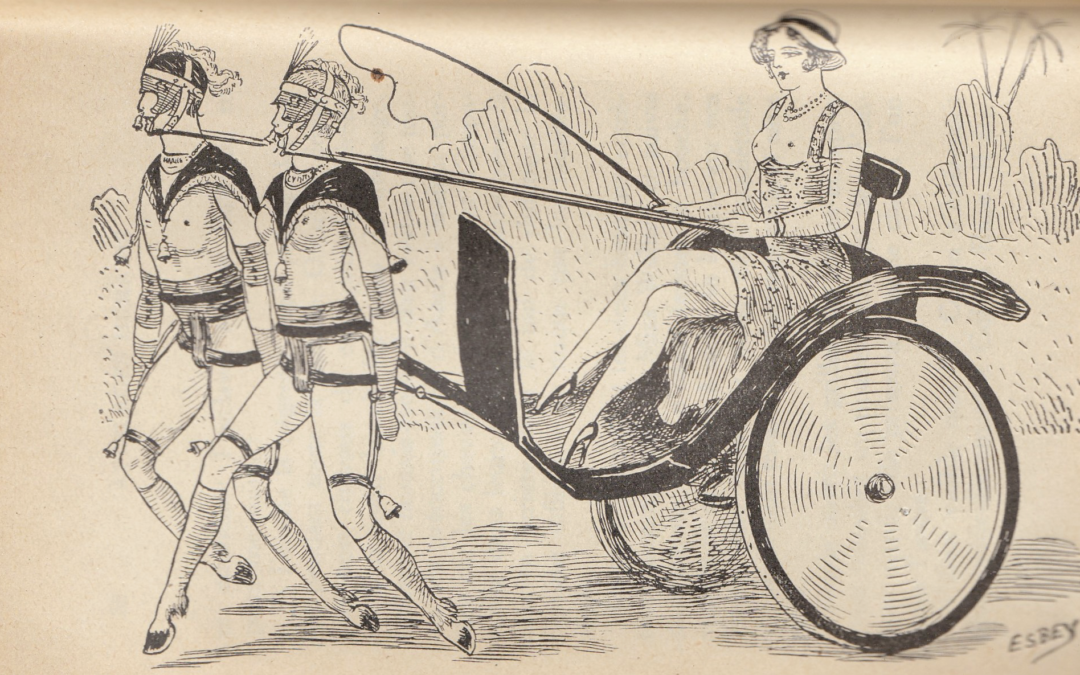

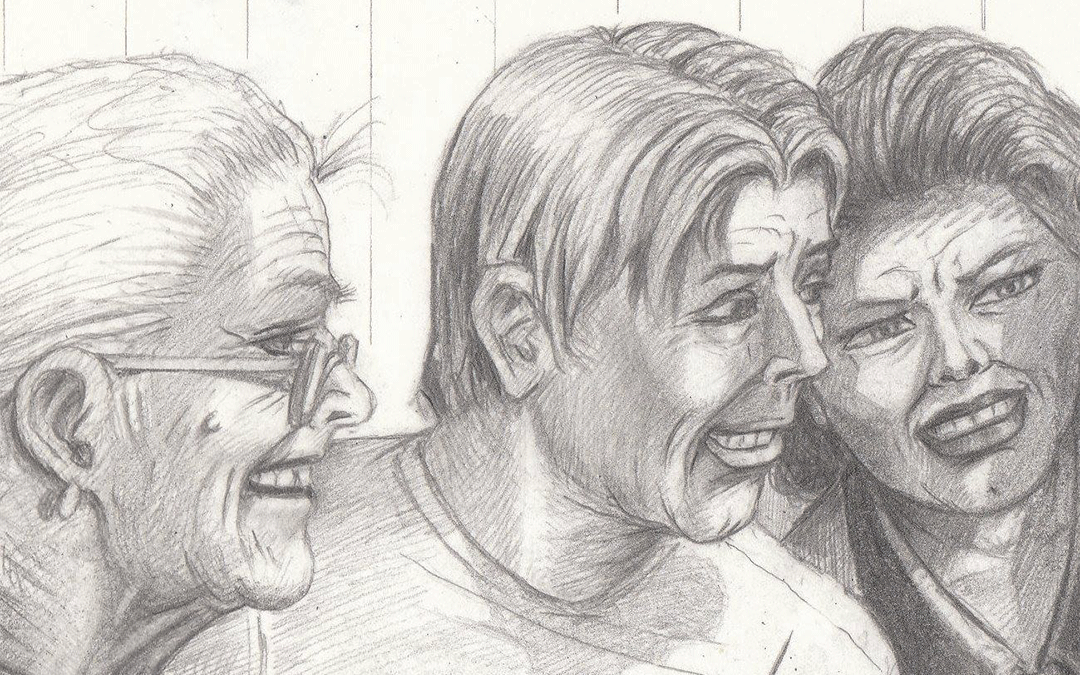

Cet énigmatique illustrateur d’ouvrages SM diffusés en sex-shops et dans quelques librairies spécialisées jusqu’au début des années 2000 m’a longtemps fait peur. Je ne dois pas être le seul. Si je me suis précipité sur John Willie, Eneg, Jim et Stanton, les livres oblongs de Farrel me terrifiaient. Parfums de souffrance, Humiliations, Les Seins torturés, Jeux cruels ou encore Obéis, sinon !, le premier de cette cuisante bibliographie, n’offrent pas à l’amateur le recul esthétisant et le glamour fétichiste d’un univers de doux fantasmes. Leurs personnages féminins ne jouissent pas d’être torturés, contrairement aux soumises de l’école américaine. Ces dernières, sœurs de contraintes de Bettie Page, sont dans une affliction exhibitionniste. Dans des poses étudiées et des liens qui ne froissent jamais d’impeccables bas de soie, elles incarnent les pin-up d’un SM sexy et valorisant. Gwendoline en est le pimpant archétype, toujours au bord de larmes qui accentuent le charme de ses grands yeux suppliants. Les dessinateurs de la célèbre Nutrix d’Irving Klaw prennent le soin d’arrondir la ligne du postérieur, d’allonger les jambes, de creuser les reins, de tendre les seins. Le bondage exacerbe une humiliation gracieuse qui force la complicité de regards amoureux, chargés de désir. Magnifiées par le découpage des cadres et le choix des plans, ces demoiselles en détresse semblent contrôler à la perfection les situations les plus scabreuses, maîtresses en définitive d’un dispositif purement narcissique.

Chez Farrel, cette subtile complaisance n’existe pas. Ses femmes torturées ne se regardent pas souffrir. Elles ne veulent pas être sur le dessin. Elles ne triomphent pas d’être soumises. Elles ont honte. La complicité d’un BDSM consensuel disparaît. S’il existait la moindre connivence avec les sadiques (et, au-delà, avec la personne qui regarde le dessin), elles feraient les mêmes efforts de maintien que les mignonnes entravées de la Nutrix : ventre rentré, épaules redressées, pieds délicatement tendus, seins fièrement en obus, bouches ourlées qu’aucun rictus ne tordrait. Farrel dépouille ses femmes de sensualité, leur choisit des vieux collants chair, les enlaidit, les avilit. Il exploite les situations de

gêne et rend les exhibitions insupportables. Il n’épargne pas non plus les bourreaux, masques figés dans d’affreuses grimaces, monstrueux.

C’est sans doute cette dégradation du corps de la femme, sans fard, qui dérange, explosant dans la hideur d’un quotidien banal. Pas de cryptes ni de donjons, pas d’ambiance gothique qui laisseraient penser à une séquence imaginaire, une Histoire d’O respectueuse à l’issue de laquelle chacun repartirait, repu de plaisir. Farrel nous précipite dans des appartements ordinaires. Les meubles y sont fabriqués dans le plus déprimant Formica, les murs décorés de tableaux insignifiants, des pots de fleurs tentent d’égayer le salon. Ses protagonistes lamentables, issus de la classe moyenne pavillonnaire des Trente Glorieuses ou du prolétariat des immeubles sociaux, alimenteraient de leurs forfaits le voyeurisme salace du magazine de faits-divers Détective. La famille, le voisinage, le mariage, l’enfantement, la vie de couple, le monde du travail, Farrel pulvérise tous nos repères et fait ressortir, par la minutie rugueuse de la mine de graphite, la cruauté sociale et l’hypocrisie de ce qu’il est aujourd’hui convenu de nommer le « vivre-ensemble ». Ses crayons Faber-Castell, effilés à la râpe comme des stylets, matérialisent un monde éprouvant, d’une noirceur vertigineuse. Certaines exagérations physiques (des étirements mammaires proprement cartoonesques, mais que Farrel affirme réalistes) recèlent pourtant un humour noir, proche des excès grotesques de l’ero-guro japonais.

La violente beauté de son œuvre serait sans doute restée très marginale sans Roger Finance, un renégat du commerce pornographique, Toulousain débonnaire qui travailla à l’époque héroïque de l’éclosion des sex-shops aux débuts des années 1970. Passionné par les livres, il se lança dans l’édition érotique, publiant des romans hard, des BD, des romans illustrés, des magazines porno, de quoi alimenter tous les sex-shops de France. Il prit la relève de Dominique Leroy,

l’une des premières éditrices de Farrel, et témoigna envers son dessinateur d’une indéfectible fidélité. Jusqu’à sa mort, il survivait seul, dans son dernier sex-shop de Toulouse, parmi les putains clairsemées de la rue Héliot. Les DVDs y avaient supplanté les livres. « Plus personne ne lit », disait-il d’un ton las. En 2012, il me contacta. Il avait un nouveau Farrel à imprimer et cherchait quelqu’un pour les textes accompagnant les dessins. J’avais déjà pratiqué un travail mercenaire similaire pour lui, quelques années auparavant. J’acceptai cette fois avec un désir plus vif. Perversions, le dernier album de Farrel, remontait déjà à 2000. Farrel était donc toujours en vie, penché sur sa loupe, courbé pendant des heures sur du papier cartonné, à respirer la poussière de graphite et soigner le détail d’une larme. Quand j’ai découvert l’ensemble des dessins qu’il me fallait commenter, le titre s’est imposé aussitôt : Pourquoi pleurent-elles ?

« Puisque vous aimez ses dessins, vous pourriez le rencontrer… » Par cette simple proposition de Finance, mon travail de commande est devenu l’une des plus frémissantes aventures que j’ai connues : découvrir le mystérieux artiste derrière ces femmes en pleurs, puis éprouver l’irrépressible nécessité d’en publier un livre-somme, sur un papier qui rende au mieux la trouble âpreté de la mine de plomb, montrer des esquisses, des œuvres inédites ou inachevées, porter à la lumière cet inconsolable réprouvé, hors du circuit interlope et moribond des sex-shops, lever un peu le voile et affirmer l’évidence : Farrel, qui se définit sans la moindre fausse modestie comme « un petit dessinateur de merde », est un artiste bouleversant, d’une folle liberté. « Je suis dans le noir, je suis dans le sombre. J’ai fini des dessins en pleurant. » Pourquoi pleure-t-il ? Sans concession, vivant sans relâche son dessin, sept à huit heures par jour, passant huit à quinze jours sur une séquence, dans un état d’excitation qui est le seul gage pour lui de la réussite de son travail, Farrel s’abandonne dans ses gouffres et nous y aspire. On croirait qu’il reproduit comme dans un rêve des scènes auxquelles il a assisté. Les détails triviaux le donnent à penser. On souffre avec ces dessins. C’est comme s’il avait dans le dos des psychologues lui disant : « Essayez de vous souvenir… » Et il ajoute un détail, ici ou là, l’œil écarquillé sur sa loupe, à refaire les plis tombant d’un collant peu seyant, la peinture d’un bateau sur le mur, donnant cette impression de « reconstitution d’un crime ».

L’extraordinaire intensité des dessins de Farrel nous rappelle que l’artiste ne doit se soucier d’aucune convenance et d’aucune censure. Il doit être inacceptable.

Christophe Bier